BPFに内蔵された結像光学系の収差によって、測定位置によりビームが歪む様子を詳細に測定した。

使用機器:BPF-S400、ファイバ出力型LD(コア径50μm、波長445nm、出力300mW)

測定方法:PCの2D画面のほぼ中央において、ビーム径が100μmになる距離(z=約1mm)にファイバを離した状態で、ファイバ端をxy方向に0.5mm~1mm間隔で移動させながらビーム径を測定した。

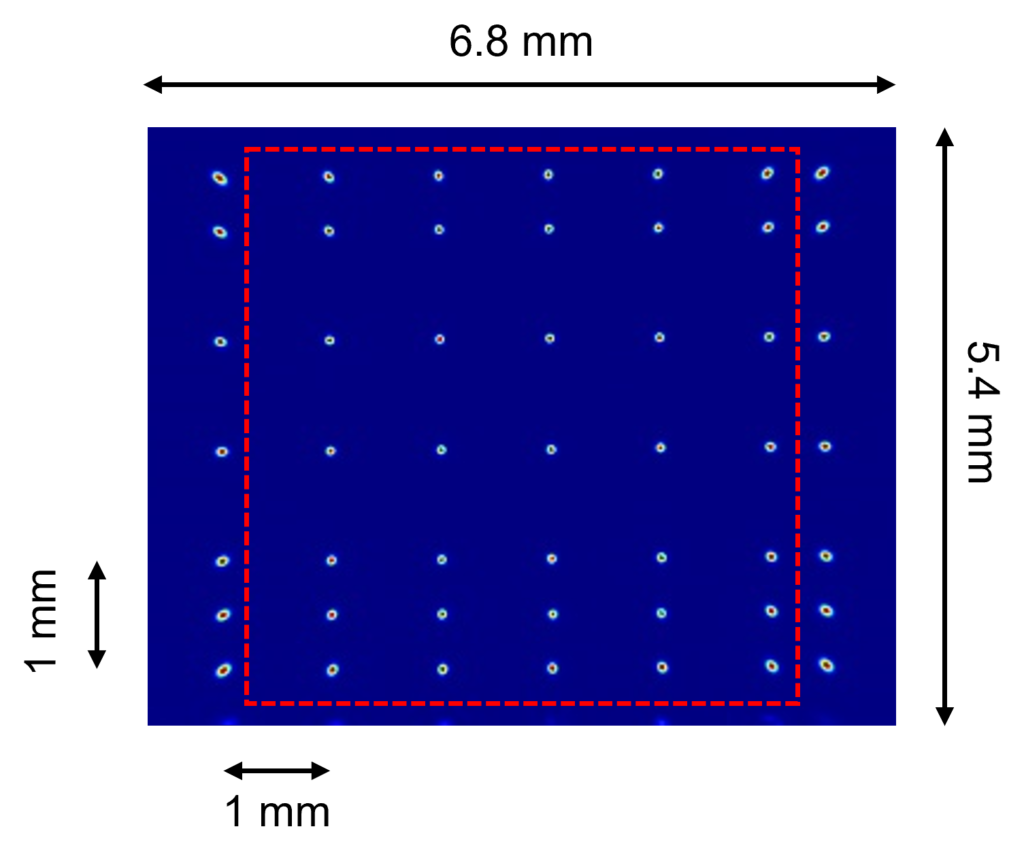

各位置で実測された2Dビーム形状を重ねた画像を図1に示す。CMOS画像(6.8x5.4mm)の周辺付近ではビームが画像の中心方向に長軸を持つ楕円に歪む様子が分かる。図中の赤い点線は□5mmのアパーチャ領域を示す。蛍光板の前には金属製の□5mmアパーチャが付いているため、通常観測できるのは、これより内側のビームだけである。

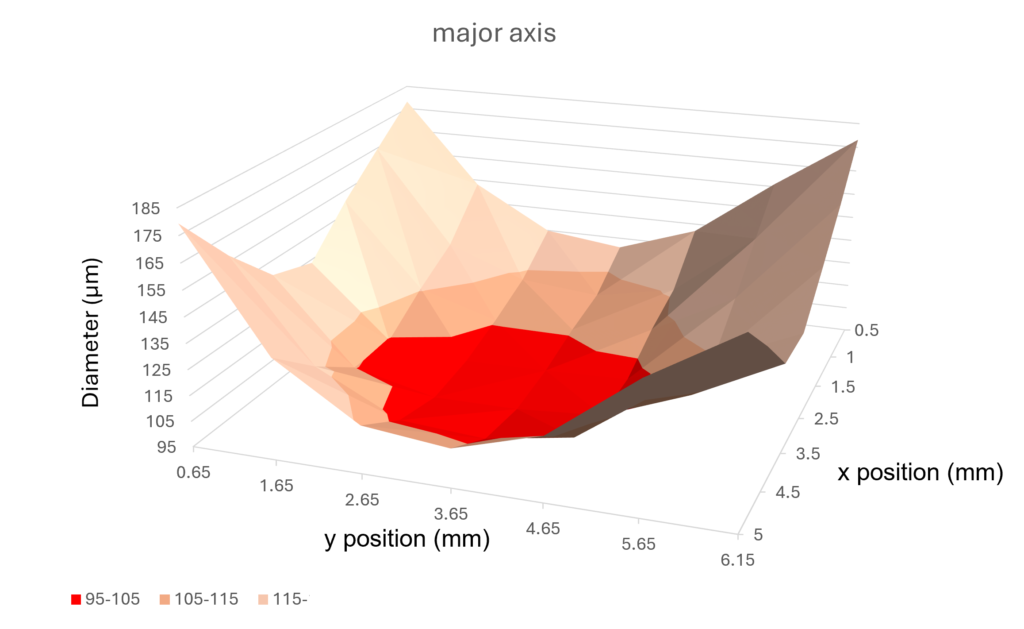

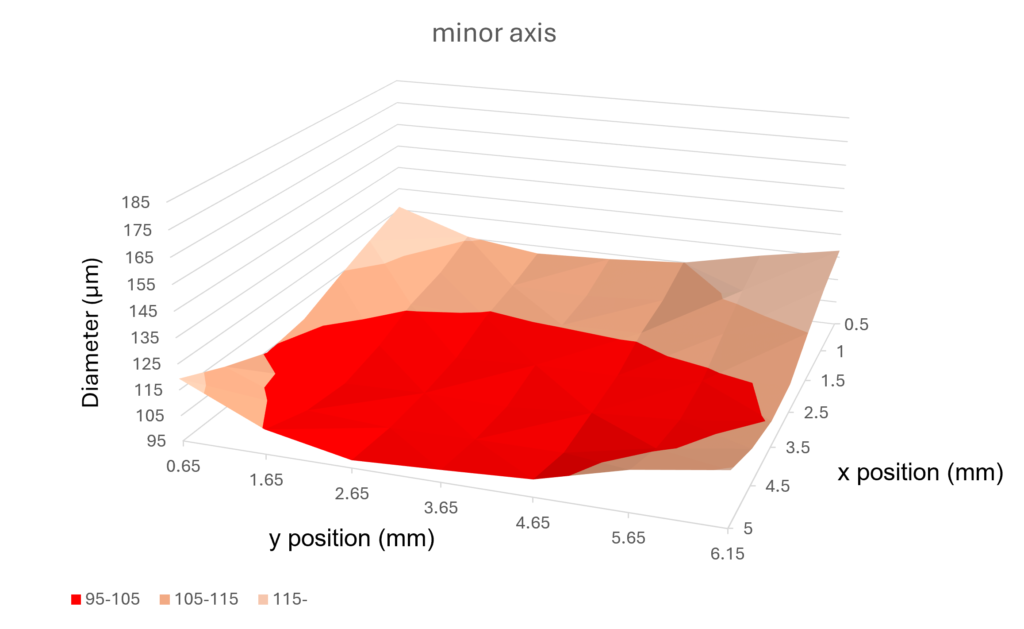

図2、図3にそれぞれ各測定位置によるビームの長軸と短軸のビーム径をプロットした結果を示す。結像光学系の軸ずれ収差(コマ収差、非点収差)により、周辺ではビーム径が全体に太くなるというより長軸方向にビームが引き延ばされる様子がわかる。また、この測定結果から、2D画面の中央直径3mm内の領域では、ビーム径(長軸)の変化は5%未満に抑えられることがわかる。(図中の赤領域)

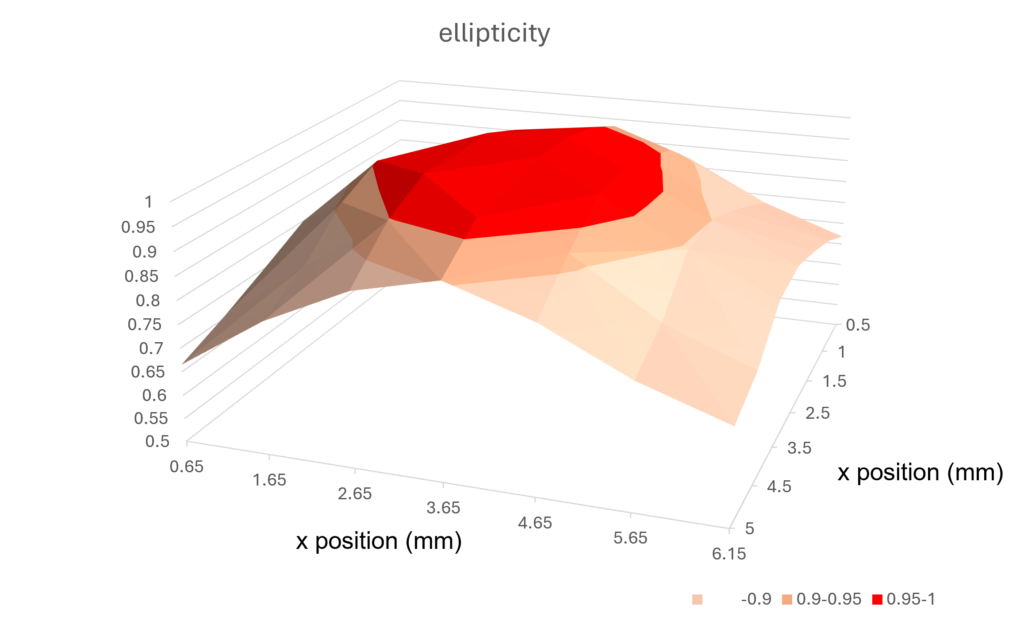

図4は各測定位置でのビームの楕円率の変化を示す。図3に示すように短軸方向のビーム径の変化は小さいため、楕円率の変化はほぼ長軸方向のビーム径の変化による。これらの測定結果より、BPF内蔵の結像光学系による収差の影響(ビームの歪み、測定誤差)を避けるためには、2D画面の中央直径3mmの領域内で測定を行うことにより、楕円率の変化が5%未満となり、ビーム径(長軸)の変化も5%未満に抑えられることがわかる。