NDフィルタの1000倍以上高いレーザダメージ閾値を持つ蛍光板でも、kWレーザやΦ20μm以下の高輝度レーザスポット、高ピークの短パルスレーザとなると、直接ではダメージが入ってしまいます。そこで減光のためにビームサンプラの登場となります。ビームサンプラは、反射率1%以下のARコーティングされたガラス板(ビームサンプラ)の表面でレーザを反射させ、その弱められた反射光を測定する方法で、NDフィルタとは異なりビームサンプラでのレーザ光の吸収がほとんど無いので、発熱によるガラスの破断や反射ビームの変形が少ないという特長があります。またビームサンプラを挿入する位置は、測定したいビームウェストよりかなり手前の、ビームがデフォーカスしたところなので光強度が低く、kWレーザや短パルスレーザでもARコーティングのダメージを避けることができ、信頼性も高いです。そんな便利なビームサンプラですが、気をつけなければいけないことが入射レーザのNAで、ビームウェストより手前に挿入するために、ビーム径が大きく光強度が低いことのは良いことですが、ビーム径がビームサンプラのサイズを超えてしまうと、いわゆるビームの蹴られが生じ、その後のビームウェストでのビーム径、ビームプロファイルを正しく測定することができません。BPF-Sシリーズには蛍光板の前に取り付けできるビームサンプラオプションがあり、既に多くのお客様にご利用頂いておりますが、その設計の際にCAD上で入射レーザ光の許容NAができるだけ大きくなるよう考慮しております。今回、一般論として解析的に計算してみました。

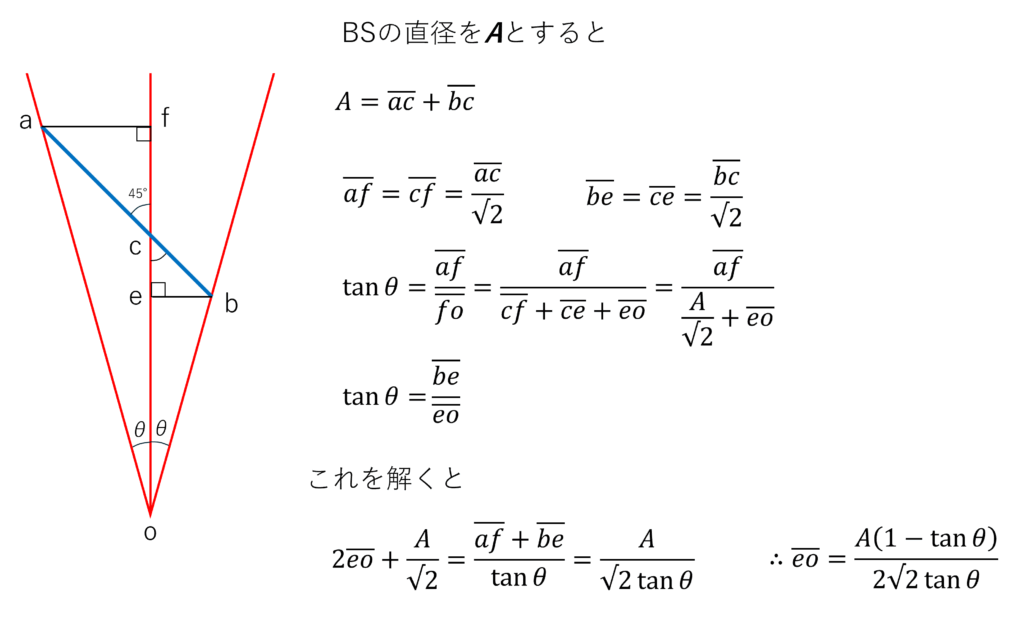

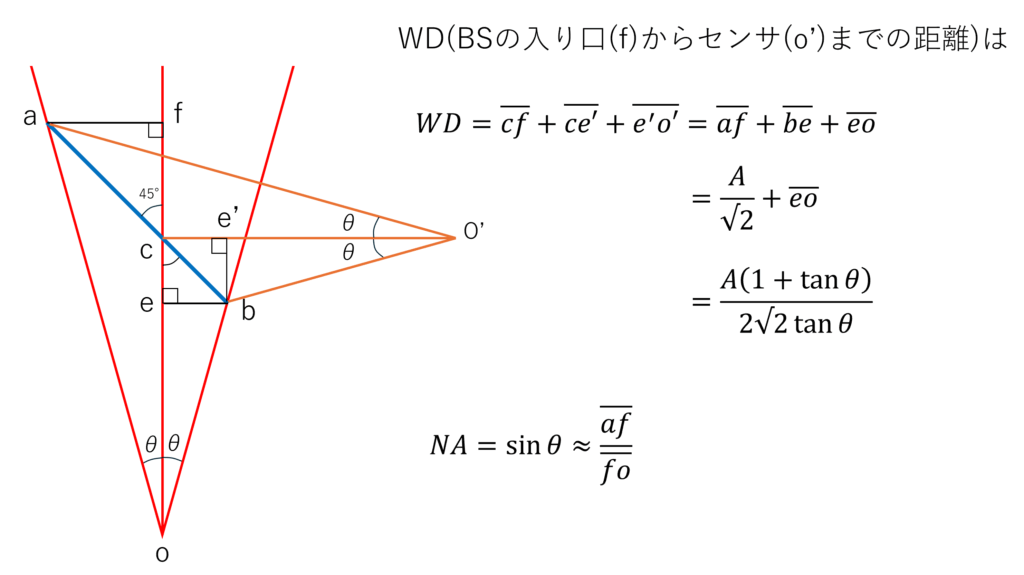

ビームサンプラ(以下BSと略す)は一般に円形のガラス板が用いられることが多く、その直径をAとします。その表面にはARコーティングがされており、レーザ光の波長における反射率は0.1から1%程度に設定されています。一般に光学系の組みやすさから、45°に傾けて反射させ使用するものがほとんどになりますので、ARコーティングもその角度で設計されています。一般にレーザの収束ビームは逆円錐状になりますので、その中にBSを45°傾けて挿入する構成になります。図は入射NA=sinθのビーム内にBSを挿入した状態でのp方向断面を示したものです。直線abはBSのコーティングされた表面のみを表し、長さはAになります。s方向は後で検討します。

さて、45°に傾けたBSで反射され弱められたレーザ光は、図のオレンジの線のようにBS表面で折り返されて進み、o'で集光することになります。そこでその位置にCMOSセンサや蛍光板を置けば、実効的にoにおけるビームプロファイルが測定できます。ここで理解したいのは、BS(ガラス)の直径Aと入射レーザのNA、そしてBSの入り口fから集光位置o'までの距離ワーキングディスタンス(WD)の関係式で、図中に示しましたが、単純な三角関数で高校生なら簡単に導けます。WDはBSの直径Aに比例し、NAに対しては少し複雑な関数になります。そこで実際に例として値を入れて計算したものが次の図です。

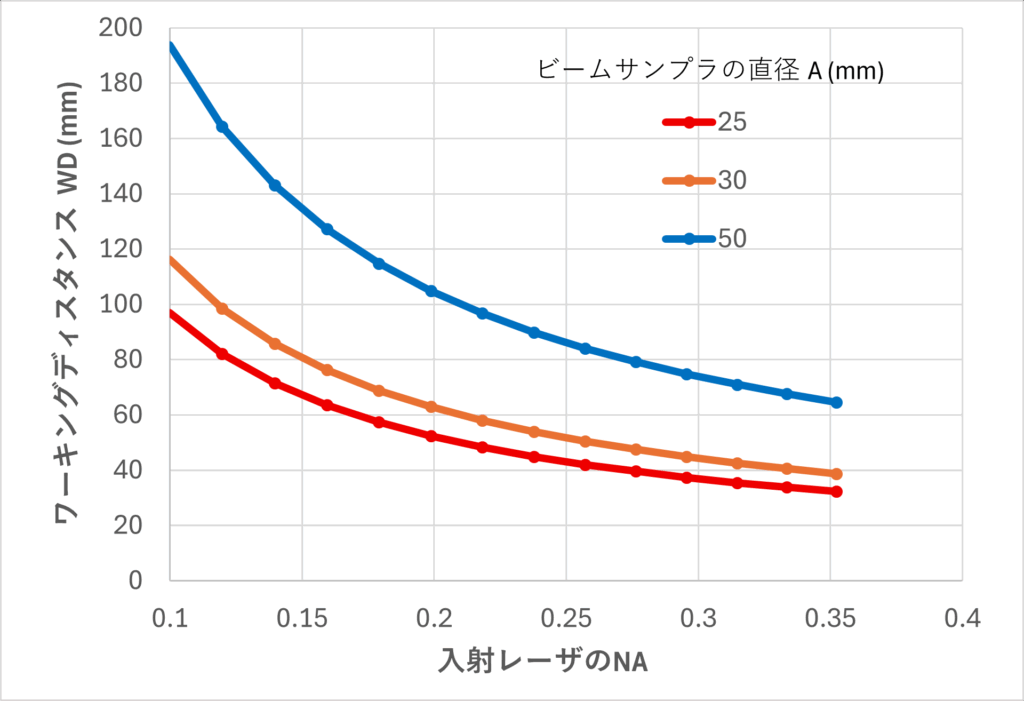

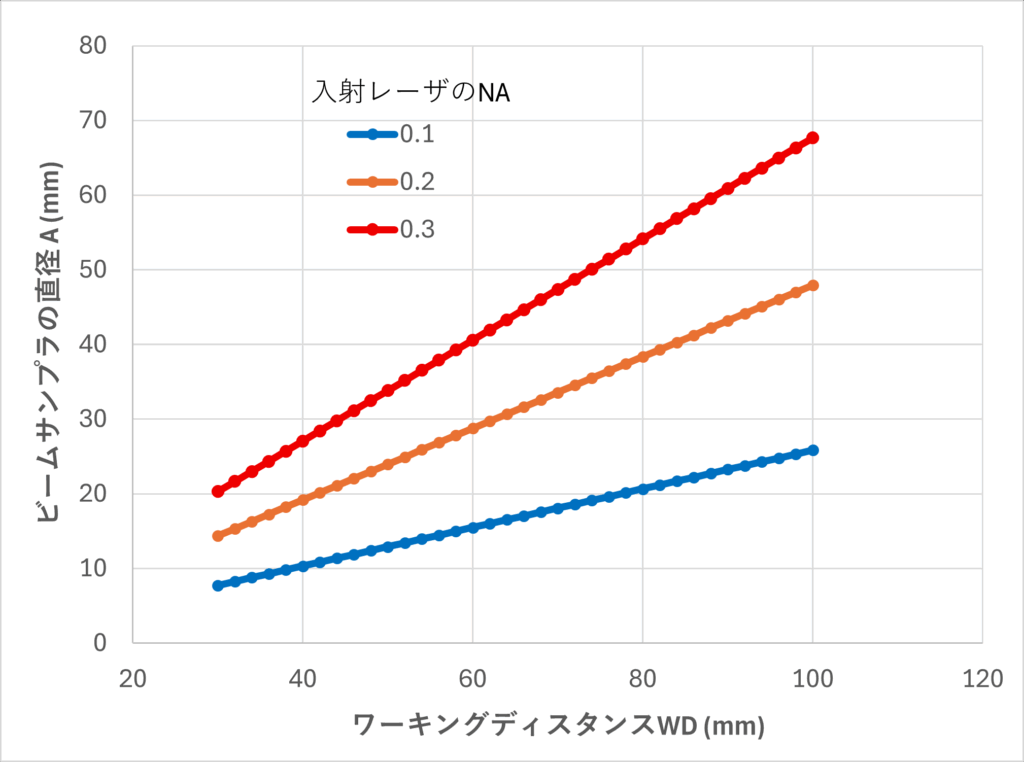

BSの直径Aとしては、市販品でガラス母材が入手しやすい、Φ25mm、Φ30mm、Φ50mmの3つの口径をパラメータとしました。入射レーザのNAとして例えば、0.2であったとすると、Aが25mmであれば、WDは52mmと求められます。しかし実際にはBSの直径や、ワーキングディスタンスは、使用するプロファイラ装置で既に固定されているため、逆にその装置(A=25mm)のWDが52mm以上であった場合、NA0.2のレーザ光のビームウェストを測定しようとすると、BSで一部外側の光が蹴られ、正確には測定できませんよ(許容NAを超えている)という見方、目安になります。計算で示したようにWDはAに比例しますので、NA0.2の場合、A=30mmではWD=63mm、A=50mmではWD=105mmとなります。またNA0.3の場合、A=25mmではWD=37mm、A=30mmではWD=45mm、A=50mmではWD=75mmと計算されます。

このグラフは、入射レーザのNAが0.1、0.2、0.3の時、それぞれに対してWDとその時必要なBSの直径Aを示したものです。レーザのNAが0.1と小さければ、口径Φ25mmのBSミラーを使えば、WDが100mm近くまで延びても大丈夫であることが分かります。しかしNAが0.2になると、Φ25mmのBSでは、WDが52mm以下でないと、蹴られが出て正しい測定は難しいということになります。また逆にWDが60mmであったとすると、BSにΦ29mm以上が必要ということが分かります。

当社のBPF-Sシリーズのビームサンプラオプションは、A=25mmとなっており、標準品でWD=50mm(50mmはBSの金属筐体の入り口開口からの距離になりますので、上記の定義のWDだと39mmになります)となっておりますので、NA=0.2のレーザビームはクリアできることが分かります。また高NAオプションでは、A=25mmでWD=27mmとなっており、NA0.3も十分クリアできることが分かります。これはBSで反射したレーザ光を蛍光板でダイレクトに測定出来るおかげで、カメラの場合、CMOSセンサの前に必ずNDフィルタを1枚ないし2枚挿入してさらに減光する必要がありますので、そのための挿入スペースが必要になりWDが延びてしまいます。他社の高出力レーザ用ビームサンプラ付きのカメラでは、高減衰のためBSを2枚使うタイプがあります。これは減衰を大きく出来るだけでなく、45°傾けたBSが持つコーティングの反射率の偏光依存性を、2枚のp方向とs方向を90°傾けることによりキャンセルできるという特長もあります。しかしWDが2枚目のミラー挿入で少なくともA/√2延びます。ビームパス(光路長)が72mm(NDフィルタがない自由空間)で、開口部のCマウント部分の厚みを除くと、1枚目のBSからのWDは62mm程度と推定されます。許容できるNAは1枚目のBSで決まり、BSの直径は図面から1インチ(25.4mm)程度と推定されるので、上のグラフのA=25mmで見て良いでしょう。そうするとNAとしては0.16程度が許容上限でしょうか。なお以上の議論から、測定できるレーザの許容NAは、単純にBS筐体の入射口径と光路長ではなく、内部のBSの口径とBSからセンサまでの距離で決まることが理解して頂けると思います。

さて、最後に45°傾けたBSのs方向のビームの振る舞いについて検討します。要は逆円錐を45°で切ったとき、その断面がどういう形状になるか、さらにそこに置いた円形のBS上でどうなるか(どこかはみ出るのか)と言うことです。ビームが円柱状の場合、45°で切ると断面が楕円になるのは直感的に分かると思いますが、円錐の場合は直感的に分かりません。何か非対称で歪んだ楕円になるような気がします。これを解析で求めるのも面倒ですが、同じ疑問を持ち、この答えを出してくれたHP「なるほど算数&数学」を見つけました。なんと実験検証までされています。結論として円錐の斜め断面(45°でなくてよい)も普通に対称の楕円になると言うことです。すなわち楕円の長軸で検討したp方向断面の解析で十分であり、s方向のビームはそれよりも小さくなり、BSミラーの円の中で収まってはみ出ることはないということです。

ビームサンプラの基本的な設計、特性は上に述べたものですが、実際BSミラーには有限な厚みがあります。さらに裏面からのレーザの反射光もあり、それが正反射光と同時にセンサーに入らないように、ミラーにはある程度以上の厚みと裏面にチルトを持たせる必要があります。さらにミラーの周囲にはミラーをしっかり保持、固定するための筐体が必要で、なかなかWDを限界まで短くすることは難しいです。もっとミラーを大きくして高NAに対応できるようにしてほしいというお客様のご要望はありますが、ミラーを大きくするとミラーの重量がかなり重くなり、それを支えるための筐体やビームプロファイラ全体の筐体が大型化し、設計が非常に複雑かつ難しくなります。